Resumo: O objetivo deste artigo é atualizar o debate em torno da inserção dos animais de carga criados no extremo sul do Brasil dentro do mercado interno mineiro ao longo dos séculos XVIII e XIX. Para tanto, trabalhamos com conjuntos documentais inéditos relacionados ao período imperial, elaborados por diversas unidades fiscais paulistas e mineiras encarregadas da fiscalização dos fluxos de animais de carga, em especial o registro

do Rio Negro, a barreira de Itapetininga e as recebedorias da fronteira entre as províncias de Minas Gerais e São Paulo. Inicialmente, apresentamos uma revisão dos avanços historiográficos mais recentes sobre o tema no que se refere ao período colonial, procurando estabelecer o processo de consolidação deste sistema de abastecimento. Em seguida, apresentamos as novas evidências compiladas sobre o período imperial, colocando-as em

perspectiva com outras evidências quantitativas disponíveis e também com estudos complementares que discutem as transformações da economia mineira durante o século XIX. Buscamos assim, simultaneamente, fornecer contribuições originais ao debate e criar um quadro de referência para seu futuro desenvolvimento.

Palavras-chave: mercado interno; animais de carga; documentação de registros.

I – INTRODUÇÃO: ECONOMIA MINEIRA E TRANSPORTE DE CARGA

As atividades pecuárias desenvolvidas no extremo sul do Brasil desde o século XVII estiveram relacionadas aos impulsos de demanda oriundos da região das Minas Gerais por laços, se não estreitos e unívocos, certamente duradouros. Tais ligações estão associadas fundamentalmente ao fornecimento de animais de carga, dos quais dependia a economia da

região centro-sul para seu bom funcionamento. Estes animais eram criados em condições altamente favoráveis nas planícies do sul, geograficamente adequadas para a pecuária e já estruturadas em torno desta atividade quando do primeiro surto de demanda das Minas Gerais. Ao longo dos períodos colonial e imperial, modificaram-se as formas de inserção da

demanda mineira no mercado de animais de carga, acompanhando a própria dinâmica evolutiva da economia brasileira. Não obstante, o quinhão mineiro nunca deixou de constituir parcela relevante da totalidade deste mercado.

Minas Gerais demandou animais de carga desde princípios do século XVIII, sendo responsável pela manutenção da atividade pecuária nos campos do sul do Brasil após o declínio da mineração de prata na minas de Potosí, na América espanhola – até então o principal mercado consumidor das bestas de carga produzidas na região do Prata. Há marcante coincidência cronológica entre a intensificação da remessa de animais sulinos rumo às regiões centrais da colônia e os registros dos primeiros afluxos regulares de animais do sul em território mineiro. A intensificação no fluxo de animais está relacionada à abertura do chamado Caminho do Viamão, ligando o interior da capitania de São Pedro do Rio Grande à região dos Campos Gerais, no território do atual estado do Paraná.

A partir de então, teve início a condução regular de tropas de animais pela nova estrada, que ligava os centros produtores do sul à região central, onde os animais eram demandados. É também na década de 1730 que Sérgio Buarque de Holanda identifica um crescimento neste fluxo de animais. Segundo o autor, é a partir de 1733, ou pouco depois, que começa a avolumar-se o numero de bestas muares vindas do sul, geralmente de

passagem para as Minas. E acrescenta:

Em 1754, segundo documento constante do livro de registro de cartas-régias, provisões, procurações, etc. da vila de Parnaíba, cujo teor me foi comunicado por um dos melhores conhecedores da história sul-paulista, o cônego Luiz Castanho de Almeida, um tropeiro castelhano, Bartolomeo Chevar, conduziu dos campos rio-grandenses para as Minas Gerais 3.870 cabeças de muares.

A demanda por animais de carga em Minas Gerais advinha então principalmente do setor mercantil, envolvido na distribuição das importações. Conforme ressalta Celso Furtado (2001, pp. 76-77), a economia da mineração, ao contrário das culturas litorâneas, caracterizava-se por uma dependência funcional extrema em relação aos sistemas de transporte e comercialização, necessitando, para seu bom funcionamento, de um fluxo constante e regular de abastecimento de animais de carga.

Com o declínio da atividade mineradora no Brasil, a região das Minas foi sendo progressivamente deslocada como principal centro consumidor dos animais de carga do sul. Os primeiros postos em importância relativa passaram a ser ocupados pelos novos centros dinâmicos da economia da região centro-sul, primeiramente a cultura canavieira e posteriormente a cultura cafeeira. Entretanto, apesar de perder importância relativa, a

demanda mineira por animais de carga sobreviveu ao fim do período colonial e subsistiu durante todo o período imperial. Estes animais eram então utilizados na circulação interna de mercadorias dentro da província de Minas Gerais – cujo contingente demográfico consolidado durante o ciclo aurífero constituía dilatado mercado interno – e também no intercâmbio de mercadorias entre esta província e as vizinhas. Nestas bases prosseguiria a

demanda por animais de carga até quase o fim do período imperial, quando a penetração da malha ferroviária em território mineiro lhe imporia novo deslocamento, restringindo a prática do transporte no lombo de animais a trajetos de pequena e média extensão em locais afastados.

Além de sua fundamental importância na viabilização das atividades econômicas da região centro-sul e em seu abastecimento interno, o comércio de animais de carga também teve marcante relevância fiscal durante os séculos XVIII e XIX. Além de uma série de taxas de menor vulto, os animais de carga eram gravados por dois tributos de valor bastante

elevado, os direitos sobre animais e a taxa sobre bestas novas. Os direitos sobre animais incidiam sobre animais soltos vindos do sul com destino à região central e seu valor, no caso dos muares, era de 3$500, sendo que 1$000 cabiam à província de São Pedro do Rio Grande e 2$500 à província de São Paulo. O valor da taxa sobre bestas novas era ainda maior, os cofres da província de Minas Gerais arrecadando 5$000 por cada muar solto a ingressar em seu território. Este tributo constituía parcela substancial da receita das províncias, atingindo aproximadamente 12% do total da receita de São Paulo no ano financeiro de 1860-61 e 9% da de Minas Gerais no decênio 1850-59, à guisa de ilustração.

A arrecadação daí advinda deve ter sido de suma importância para as finanças provinciais, a julgar pelos esforços despendidos na tentativa de evitar o descaminho das tropas, conforme se observa na seguinte comunicação entre a Presidência das Províncias de São Paulo e Minas, datada de 1846:

acusando a recepção de ofício de 30 de Março deste ano, em que V.E., pelos motivos de economia pública nele expostos, exigia que esta Província [São Paulo] transmitisse a essa Presidência [de Minas Gerais] relação nominal dos indivíduos que no Registro da Cidade de Sorocaba pagassem o imposto de 500 réis sobre cada besta nova que por ali passasse, com declaração do numero delas. (APM, PP 1/36, Cx.20, Doc.48)

O objetivo do presente artigo é esboçar um panorama da evolução das relações entre a demanda mineira por animais de carga do sul e o comportamento deste mercado de animais como um todo. Para tanto, compilaremos evidências quantitativas apresentadas até o momento pela historiografia sobre o assunto e as colocaremos lado a lado com novas

informações desveladas a partir da pesquisa com a documentação dos registros, barreiras e coletorias das províncias de São Paulo e Minas Gerais que de várias formas registraram os fluxos destes animais. Visando uma melhor clareza na exposição, dividiremos o restante do trabalho em duas seções, tratando do mercado de animais de carga nos períodos colonial e

imperial, respectivamente. Na primeira destas seções, ofereceremos um sumário dos avanços registrados até o momento pela historiografia do período, para então, na seção subseqüente, inserir as contribuições oriundas de nossa pesquisa primária com a documentação das unidades fiscais dentro de uma análise mais abrangente do mercado de animais durante o

período imperial.

II – O PERÍODO COLONIAL: CONSOLIDAÇÃO DO MERCADO

A primeira grande onda de emigração ao planalto central do Brasil pressionou forte demanda por meios de transporte – inicialmente, cavalos. Até meados do século XVIII a demanda por animais de transporte pessoal e de carga supria-se de rebanhos de cavalos já existentes na área do rio São Francisco. A contínua expansão dos pólos auríferos na primeira metade do século XVIII fez incrementar as linhas de abastecimento, tornando a condução de animais do distante sul do país, desde cedo, negócio lucrativo. A ampla utilização de cavalos para o transporte pessoal adiou a pressão de demanda por bestas muares (mulas), cruzamento do gado eqüino com o asinino(burros), mais compactas, fortes e resistentes, melhor adaptadas ao terreno montanhoso.

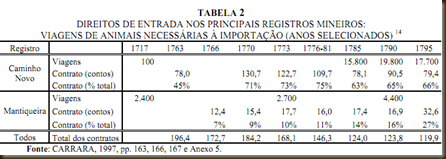

Os animais de carga constituíam demanda direta do setor mercantil envolvido na distribuição das importações. Desta forma, deve haver relação direta entre a demanda por bestas muares e o trânsito de entradas de mercadorias nos registros. Em 1716/17, os registros mineiros anotaram 11.612 cargas de secos e de molhados importadas, 83,3% via estrada velha de São Paulo (registro da Mantiqueira), as quais exigiriam cerca de 4.000 viagens de mula. Mais comumente feito em lombo de cavalos, o transporte exigiria mais viagens. Gastavam os paulistas dois meses “desde a vila de São Paulo até as Minas Gerais dos Cataguás” em 1703, ou seja, pelo menos 1.500 animais estavam envolvidos no comércio de importação. Em 1718 aportaram em Portugal 8.926 kg de ouro, os quais poderiam ser conduzidos aos portos do Brasil em apenas 100 viagens de mulas.

A intensificação da demanda por animais de carga do sul do país se dá em meados do século XVIII, justamente quando a produção de ouro começa a estagnar. Acompanha, grosso modo, o incremento das importações. A produção de ouro e as remessas do metal para Portugal atingem seus máximos no período 1730-50, ápice circa 1735-39. O rendimento dos direitos de entrada das importações, por sua vez, tem movimento ascendente, firme e contínuo, a partir de 1729, ápice em 1755-56, mantendo-se próximo a esse nível até meados da década de 1760 ou 70. Virgílio Noya Pinto nota que, embora se verifique semelhança da flutuação da produção de ouro às rendas da Coroa em Minas (quintos, dízimos e passagens), tal não ocorre no caso das entradas, as quais dependem diretamente do transporte por animais.

Compreensível é esta divergência, pois as entradas, refletindo as importações da capitania, apresentam uma defasagem com relação às demais rendas, uma vez que a alimentação e o vestuário continuaram a ser requisitados pelos mineiros e comerciantes das minas, em troca de uma riqueza estocada, mas que, por já não ser substituída, vai sendo drenada até provocar uma crise violenta a partir de 1766.

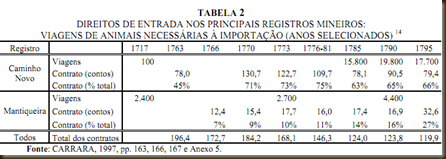

Há diminuição relativa da entrada de animais de carga em Minas desde a década de 1770, o que seria tentativamente explicado pela queda do nível do comércio interno da Capitania, decorrente da menor disponibilidade de moeda, isto é, de ouro em pó. Na tabela 2, estimamos a quantidade de viagens de animais necessárias para o transporte das importações de mercadorias na capitania. As entradas eram anotadas em cargas, termo

genérico que pode tanto significar a carga total de um animal quanto apenas uma arroba. Este exercício de estimação das viagens de animais necessárias ao transporte das importações da capitania revela que o setor mercantil demandava milhares de animaisanualmente. Além dos animais envolvidos na importação, outro tanto trafegava nos circuitos internos de abastecimento. As estimativas para o período posterior a 1780, quando as

atividades de abastecimento arrefeciam-se em conseqüência da decadência da mineração, sugerem números ainda maiores para o período anterior.

Visando estimar a participação da demanda mineira no total do mercado de animais de carga do sul, utilizaremos informações geradas pelas unidades fiscais presentes nas rotas que buscavam os distritos mineradores, encarregadas da tributação deste fluxo comercial. Esta documentação registra a movimentação de animais soltos na entrada das capitanias de

São Paulo e Minas Gerais e também na região de Sorocaba, onde parte das tropas era comercializada. Embora a recorrência de fraudes prejudique a confiabilidade das séries históricas geradas por estas fontes quantitativas oficiais, elas representam estimativas mínimas para a composição das tropas, além de, eventualmente, microdados tais como procedência, local de invernada, nomes de tropeiros, proprietários e fiadores dos animais.

A criação do registro de Curitiba circa 1730 define a disponibilidade de fontes quantitativas primárias oficiais sobre o trânsito de animais oriundos do sul do Brasil. As famosas feiras de Sorocaba iniciaram-se após a criação do registro na mesma vila, em 1750, o qual passou a atuar conjuntamente com o de Curitiba na fiscalização. Instituiu-se sistema de arrecadação em duas etapas: emitia-se uma guia em Curitiba e novamente os animais eram contados em Sorocaba, onde normalmente pagavam os direitos. Prevenia-se o descaminho exigindo a declaração de um fiador à tropa, caso contrário esta não poderia prosseguir viagem; o fiador, normalmente morador da região, seria responsabilizado pelo pagamento em caso de descaminho. A maior parte das tropas fazia invernada na região de Sorocaba, onde eram negociadas e então conduzidas aos mercados consumidores. Infelizmente, a documentação gerada por estes registros no período colonial foi pouco preservada. A Tabela 3 sumariza o volume de animais conduzidos pela capitania de São Paulo de acordo com as fontes conhecidas, salvo omissão.

Após sua passagem por Sorocaba, as tropas com destino a Minas Gerais eram conduzidas ao vale do rio Paraíba, onde descansavam antes de subir a serra e adentrar a capitania montanhosa. Neste caminho, principal via de acesso a Minas Gerais na primeira metade do século XVIII, situava-se o registro da Mantiqueira. Os registros na fronteira de Minas Gerais desempenhavam várias funções, dentre elas a cobrança de direitos de entrada, que oneravam “cada cavalo ou besta muar que entrasse sem carga, sem sela, em pelo e não montada” em 2 oitavas de ouro, ou 3$000 réis.

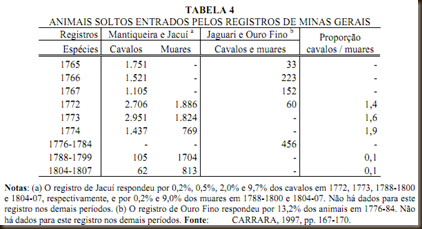

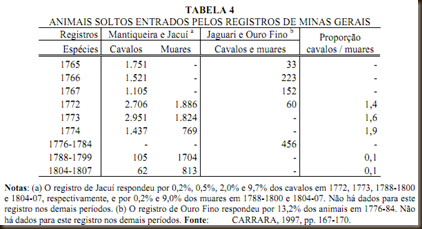

A partir dos registros de cobrança de direitos de entrada compulsados por Ângelo Carrara (1997, pp. 157-185), podemos observar o volume de animais ingressos na capitania de Minas Gerais, conforme transcrito na tabela 4. Infelizmente, não coincidem os anos em que há dados da oferta (Curitiba e Sorocaba) e da demanda (registros mineiros), exceto 1766 e 1767 (parcial). Desconsiderando os problemas de comparação de dados de fontes diversas

(ainda que produzidas por unidades fiscais similares), tais como o tempo de viagem entre Curitiba e Mantiqueira, o resultado pode ser considerado satisfatório. Entre dezembro de 1765 e setembro de 1767, foram registrados 2.630 cavalos e 600 éguas em Curitiba; no biênio fiscal 1766/67, entraram em Minas Gerais, pelo registro da Mantiqueira, 2.626 cavalos. Estes indícios sugerem que Minas respondia pela quase totalidade do mercado de animais de carga do sul do Brasil em meados do século XVIII.

Até o terceiro quartel do século XVIII era maior o número de cavalos envolvidos notransporte de cargas. Entretanto, as bestas apresentavam vantagens, especialmente as sulriograndenses. A carga usual de uma mula em Minas Gerais regulava em 6 a 8 arrobas (90 a 120 kg). Animais grandes, “burros de São Paulo”, agüentavam até 12 arrobas (180 kg).

A quantidade de mulas conduzidas ultrapassou definitivamente a de cavalos entre 1775 e 1778. As fontes revelam substituição gradual, à exceção de meados da década de 1760, quando o registro de Curitiba aponta maior proporção de mulas, apesar das entradas em Minas neste período registrarem apenas cavalos. De fato, há queda na condução das duas

espécies nesta década na comparação com as evidências de 1751 e 1754.

Os criadores de cavalos sentiram o impacto da substituição. Carta régia de 19 de junho de 1761 ordenava a extinção da raça muar nas capitanias centrais “por fazerem moradores dela(s) os seus transportes em machos e mulas deixando por isso de comprar os cavalos, de sorte que se vai extinguindo a criação deles, por não terem saída, em grave prejuízo de meu real serviço e dos criadores, e bem comum dos lavradores dos sertões da

Bahia, Pernambuco e Piauí; e atendendo ao que por eles me foi representado” fossem mortos os animais desta espécie encontrados após a sua publicação. Os criadores dos “currais do São Francisco” foram mais afetados pela introdução do gado muar em Minas Gerais e Goiás do que pela oferta de cavalos do sul. Protestos dos envolvidos no negócio de mulas, assim como a persistência do comércio sob a forma de contrabando, ensejaram a revogação da ordem real por intermédio de nova Carta Régia de 22 de dezembro de 1764. No que se refere aos registros oficiais, parece razoável supor que a aplicação desta medida real tenha conduzido à diminuição das movimentações de tropas de muares vindas do sul, explicando a total ausência de menção a muares nas entradas de Minas em 1765-1767.

O rebanho de muares crescia no sul e também no planalto central do Brasil, onde principiavam cruzamentos de éguas do país com burros importados do reino. Alguns documentos compulsados por João Dornas Filho (1957, pp. 100-102) e José Alípio Goulart (1961, pp. 52-54) ajudam a esclarecer a celeuma da época. A concorrência imposta pelos novíssimos rebanhos mineiros aos antigos criadores e negociantes do mercado platino levou

o governador de São Paulo, D. Luis de Sousa, a relatar em ofício ao vice-rei marquês de Lavradio, em 1773, que as bestas “da província de Viamão (...) costumavam vender à dobra e às vezes por maior preço atualmente me consta que lhes não passa de 6$000”. Ora, a cobrança de direitos de entrada no valor de 3$000 pelos registros de Minas Gerais deve ter inibido sensivelmente a oferta de bestas do sul. Mais ainda, a metrópole incentivava

explicitamente a criação em Minas, conforme carta-régia de 2 de dezembro de 1774 que mandava “promover nesta Capitania [MG] a criação de bestas muares em utilidade dos vassalos, e em beneficio do comércio”. A questão da concorrência entre o gado muar mineiro e o sul-riograndense não tomaria vulto não fosse a política fiscal da metrópole, que, no afã de arrecadar o ouro das minas, instaurou taxa que protegia a criação mineira.

Os dados para 1788-99 apontam manutenção da quantidade de muares entrados em Minas pelo registro da Mantiqueira desde 1772-73, apesar de diminuição superior a 95% da quantidade de cavalos. De outro lado, o volume total de animais de carga negociados na feira de Sorocaba em 1779/82 é similar ao conduzido por Curitiba em 1769/71, tendo duplicado a quantidade de muares e diminuído à metade a de cavalos. Parte da demanda mineira por bestas de carga estaria sendo suprida por criação própria. Em 1788 “o Rio Grande de São Pedro ainda tira, posto que em muito menor quantidade, vantagem da introdução de bestas muares em Minas Gerais”. Os rebanhos do sul enfrentavam concorrência, pois “a raça muar se desenvolveu e se apurou de tal forma no planalto central do Brasil, que não tardou Minas se colocar no primeiro plano dos seus criadores, conseguindo até tipos distintos de reprodutores, como os do padre Manoel Torquato de Almeida, em Camapuã, com a raça oriunda do jumento ‘Nero’, produto de alta mestiçagem de raças italianas e egípcias, em 1810”. Este relato pode iluminar algumas das razões da queda na entrada anual de muares em Minas na primeira década do século XIX, apenas metade do volume verificado na década anterior.

III – O PERÍODO IMPERIAL: NOVAS FORMAS DE INSERÇÃO

A comercialização de bestas de carga do Rio Grande no centro-sul do Brasil não arrefeceu com a decadência da mineração nas últimas décadas do século XVIII e subseqüente acomodação econômica ao hinterland do Rio de Janeiro. A manutenção da um sólido setor mercantil na distribuição das importações, assim como a exportação de novos produtos coloniais como o açúcar, contribuiu para manter a demanda por animais em trajetória ascendente. As exportações paulistas em 1813 ocuparam 91.000 viagens de bestas do planalto paulista aos portos, mais próximos dos centros produtores do que no caso mineiro. Neste ano, os “meios direitos de Curitiba” foram consolidados em 25:665$532 rs. (ESCHWEGE, 2002, p.276), correspondendo à entrada de mais de 20.000 animais na capitania de São Paulo.

No primeiro quartel do século XIX, as entradas de mulas em Minas representavam uma pequena parcela do mercado. Segundo Saint-Hilaire, a oferta no mercado de Sorocaba atingiu 18.000 cabeças em 1818, situando-se em torno de 20.000 nos anos anteriores; por sua vez, os registros mineiros contabilizaram menos de 1.500 bestas novas entradas em 1818/19. Em contrapartida, neste ano foi registrada a exportação de 3.625 bestas de Minas para a Bahia, computadas pelo registro do Rio Pardo . Desta forma, as fontes oficiais apontam para o auto-suprimento mineiro da oferta de mulas.

O tráfego nas vias interprovinciais de Minas não era desprezível, e aumentou

durante a década de 1810. Em relato de 1811, o Barão de Eschwege afirma que “o frete comum do Rio para Vila Rica costuma ser de 1.000 réis por arroba – o frete de Vila Rica para o Rio é em geral apenas 800 réis, por não ser tão procurado, por causa da falta de artigos de exportação”. Já em nota introduzida na edição de 1824, Eschwege afirma que “o frete de Minas para o Rio custa agora, por causa da maior exportação de diversas mercadorias, tanto quanto o do Rio para Minas”. Em 1821, afirma João Severiano da

Costa, futuro Marquês de Queirós, que “pelo menos 2.000 bestas andavam empregadas no transporte do Rio de Janeiro para Minas”. A citação corrobora os dados oficiais. Cada besta faria 12 viagens por ano desde o Rio de Janeiro até algum ponto em Minas, com importações; voltava com os gêneros da terra para exportação e abastecimento da Corte. Para 1818/19 estimamos a necessidade de cerca de 25.000 viagens para o escoamento das exportações mineiras via Caminho Novo, sendo 33,3% deste total com algodão e 33,7% com toucinho. Nos demais caminhos interprovinciais, as exportações averiguadas nos registros ocupariam outras 28.000 viagens – com toucinho (33,6%), fumo (26,1%), queijos (16,1%) e algodão (11,1%).

Para a década de 1830, a única informação disponível sobre importações de mulas de Minas Gerais não parece confiável. O comentarista inglês Sturz as estima em 50-70.000 por ano. Os dados de Herbert Klein situam os animais negociados em Sorocaba nesta década na média de 19.308. Entretanto, com a criação do imposto sobre bestas novas, nova modalidade fiscal estabelecida por meio da lei n 154 de 1839 da província de Minas Gerais, passou-se a registrar de forma mais confiável a entrada de mulas soltas em território mineiro. Esta taxa era cobrada nas recebedorias de fronteira

(antigos registros), criadas também por intermédio da supracitada lei. Informações sobre a receita oriunda de sua arrecadação estão disponíveis em relatórios dos presidentes da província de Minas e também nos encadernados de Tabelas da Mesa de Rendas Provinciais e Balanços e Orçamentos apresentados à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais, encontrados no Arquivo Público Mineiro.

Embora houvesse criação de mulas em Minas Gerais, as do sul do país eram preferidas por sua maior força e resistência. Uma besta capaz de carregar 150% do peso ordinário atribuído poupa não somente o emprego de mais bestas, como também o pagamento de taxas nos postos fiscais, que contabilizavam um peso padrão por cada besta. A lei nº 154 de 1839 estabeleceu as taxas de exportação, a respeito das quais afirma o Inspetor

da Mesa das Rendas Provinciais de Minas Gerais, em relato de 1855: “os Administradores das Recebedorias, na conformidade dos Regulamentos, calculam em 8 o número de arrobas [de café] que carrega uma besta, quando do ordinário sobre cada uma pesa não menos que10”.

A compilação das informações presentes na herança documental das unidades fiscais responsáveis pelo registro da entrada de muares nas províncias de São Paulo e Minas Gerais permite que elaboremos uma estimativa da participação da demanda mineira no total de muares trazidos do sul em direção à região central. Para tanto, utilizaremos os registros

do imposto sobre bestas novas, mencionados acima, e também a documentação do registro do Rio Negro e da barreira de Itapetininga, responsáveis pela arrecadação dos direitos sobre animais na província de São Paulo. O primeiro, situado no extremo sul da quinta comarca da

província, desempenhou esta função no período 1830-54. A partir de então, com a emancipação da província do Paraná, as guias para recolhimento dos direitos passaram a ser emitidas na barreira de Itapetininga, situada próxima à fronteira da província de São Paulo com a recém-emancipada província do Paraná. A barreira registrou as entradas de animais soltos em São Paulo até o ano de 1869.

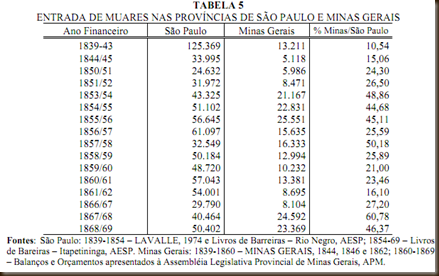

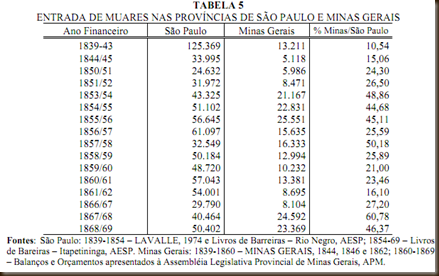

A tabela 5 apresenta lado a lado o volume total de muares registrados na entrada de das províncias de São Paulo e Minas Gerais nos anos em que há disponibilidade de dados para ambos os casos. A documentação das recebedorias mineiras registra apenas a entrada de muares, não sendo possível analisar de forma semelhante a movimentação de outros rebanhos de animais de carga (em especial cavalos, também registrados na documentação paulista).

Entre 1839 e 1843, período em que apenas encontramos informações agregadas sobre as entradas na província de Minas Gerais, a taxa sobre bestas novas computou 13.211 animais, média de 3.303 por ano. Estes números correspondem a pouco mais de 10% do volume de muares entrados na província de São Paulo. Já em 1844/45 observamos um aumento da participação mineira na demanda por muares, que alcança aproximadamente 15%, estabelecendo-se em um patamar superior aos 20% já no início da década de 1850. Durante todo o período em que dispomos de dados completos, a participação mineira no total de muares ingressos em São Paulo apenas será inferior a 20% no ano financeiro 1861/62, atingindo em alguns anos de pico mais de 50% deste total.

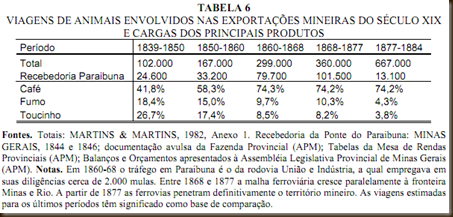

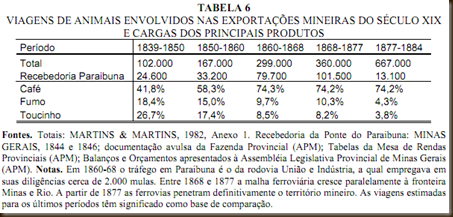

O aumento na demanda mineira por animais de carga na década de 1850, quando esta volta a absorver importante parcela dos negócios na feira de Sorocaba, coincide com o aumento expressivo das exportações de café da província de Minas Gerais. Conforme podemos observar na tabela 6, não é apenas o número de animais envolvidos na exportação de produtos mineiros que aumenta sensivelmente durante as décadas de 1850 e 1860; a parcela destes animais utilizados nas exportações de café cresce concomitantemente durante o período, estabilizando-se em um patamar próximo aos 75% até as proximidades do fim do período imperial. Reforçando ainda mais a idéia de que o transporte de café era o principal emprego das mulas, vale destacar que, durante o qüinqüênio 1856/60, do total de bestas novas afiançadas – aquelas não pagas pelo condutor na entrada da província, e sim pelo importador à coletoria municipal –, 83% eram demandadas por residentes do “Centro”, região que, segundo divisão fiscal da época, incluía a zona da Mata do café em expansão.

A documentação da barreira de Itapetininga apresenta algumas informações de natureza qualitativa, entre elas o local onde as tropas serão invernadas após a passagem pela barreira. Há registro inclusive de algumas tropas que indicam localidades mineiras como seu local de invernada, evidenciando que parte dos animais ingressos na província de São Paulo já tem como destino prévio o mercado consumidor mineiro. Durante todo o período de atuação da barreira (1854-1869), dentre as tropas não destinadas à venda imediata, 33% indicavam alguma localidade do oeste paulista como sua estação de invernada. Ora, a documentação das recebedorias mineiras indica que 94,2% das bestas novas registradas no período 1839-1884 ingressaram em território mineiro pelas recebedorias localizadas na fronteira com o oeste paulista.

As tropas adentravam Minas por diversas rotas, em caminhos tributários da estrada de São Paulo para Goiás. Os registros da taxa de bestas novas distinguem-se por recebedorias em 27 anos fiscais entre 1839 e 1884. O movimento de tropas de mulas xucras é distribuído nas recebedorias de Caldas (ou Samambaia, 26,5%), Jaguari (19,7%), Campanha de Toledo (18,1%), Ouro Fino (11,5%), Jacuí (ou Monte Santo, 7,9%), Cabo Verde (ou Guaxupé, 4,6%), Santa Bárbara (ou Jaguara, 4,3%) e Ponte Alta (ou coletoria de Uberaba, 1,5%).

Uma vez em Minas, as tropas “procuravam São João Del Rei. Ali (...) foi centro de comércio de animais. Seus habitantes eram numerosos em Sorocaba. Reciprocamente, sorocabanos vendiam suas tropas na comarca do Rio das Mortes”. Estas evidências apontam para uma possível rede secundária de fornecimento de muares para a província de Minas Gerais, talvez até mesmo organizada de forma independente da feira de Sorocaba.

Reforçando a evidência, temos o testemunho de Aluísio de Almeida sobre esta rota de comércio entre São Paulo e Minas Gerais, a respeito da qual afirma:

As tropas adquiridas em Sorocaba continuavam até uma encruzilhada (...) de um lado – subindo a serra – a São Paulo e, de outro, para Itu, onde havia pessoas dedicadas a negócios com tropeiros, e daí a Jundiaí. Nesta vila especialmente eram tropeiros de tropa arreada, alugadores e vendedores de bestas. De então para adiante era a estrada para Goiás (...). A direita de Jundiaí um ramal levava ao sul de Minas, pelo Registro de Jaguari. (...) No planalto paulista, terminados seus negócios, abalam-se no vale do Paraíba. (...) Muitos iam direto ao Rio de Janeiro (...). Enfim, vão escalar a Mantiqueira, atravessando o Paraíba além de Lorena atual e subindo a Serra do Picau.

Mario Rodarte e Marcelo Godoy mapearam as atividades de “comércio de tropas” em Minas Gerais na década de 1830 de acordo com os dados demográficos das listas nominativas. Seus resultados indicam que a atuação dos tropeiros era mais intensa nos núcleos de maior centralidade urbana e no seu entorno, “principalmente quando estes assumiam a função de entreposto comercial”, como era o caso de São João Del Rei.

Ao longo do século XIX, a pujança do setor exportador de café deixa a importância comercial sanjoanense em segundo plano. Entretanto, a vila prosseguiu desempenhado seu papel como centro distribuidor de importações de todos os tipos, inclusive animais de carga. Atividade extremamente lucrativa, em 1854 as importações de bestas muares somavam 150 contos de réis e as reexportações 225 contos de réis, em São João, sendo que ali não havia criação para o mercado.

As mulas de criação mineira não afetavam a demanda por bestas fortes do sul do país. Os preços do gado muar nos mercados regionais mineiros eram regulados pela oferta de animais de melhor qualidade. Segundo um mapa demonstrativo dos preços, em 1839/40, de cinqüenta e um produtos da terra mineira em dezenove localidades diferentes, os preços dos muares em Minas apresentavam o quarto menor desvio-padrão relativo ao preço médio. Os maiores preços absolutos eram encontrados em áreas ligadas a ramificações secundárias de comercialização das “bestas paulistas”, como a zona da expansão cafeeira (Barbacena e Aiuruoca) e a região média do rio das Velhas e São Francisco, na estrada geral do centro antigo minerador para os sertões (Santa Luzia e Januária).

O estudo dos preços, embora pouco conclusivo devido à própria precariedade da fonte, aponta para intrincado esquema de comercialização de mulas dentro da província, com destaque para a região de São João como entreposto na rota das tropas de mulas soltas com destino à Mata, zona exportadora de produtos agrícolas. No centro minerador, tropas do sul mesclavam-se à criação própria, talvez de Minas Novas, que figurava como principal zona criadora e exportadora. Na rota dos currais, subindo o rio das Velhas, havia importantes feiras de animais em Santa Luzia.

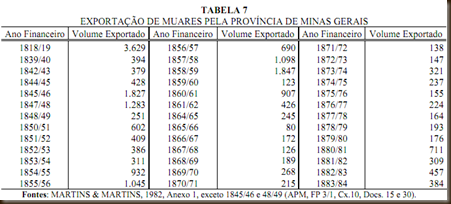

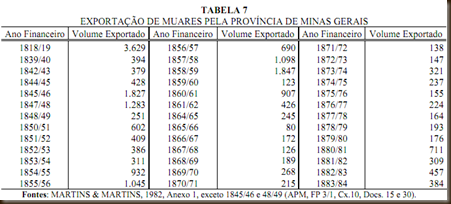

Uma quantidade não desprezível de muares era exportada anualmente pela

província de Minas Gerais, conforme podemos observar na tabela 7. Estes movimentos foram registrados em várias recebedorias mineiras, nas fronteiras com as províncias de São Paulo, do Rio de Janeiro e principalmente da Bahia. A maior parcela das exportações mineiras ocorreu por meio da recebedoria de Rio Pardo, região de Minas Novas (99,9% em 1819 e 60,6% em 1839/84). Curiosamente, alguns dos registros de passagem da barreira de Itapetininga apresentam proprietários de tropas que indicaram esta região como seu local de residência, comprovando mais uma vez a amplitude e complexidade desta rede de abastecimento de animais. Todavia, dada a expressividade da criação de muares em território mineiro durante o século XIX, torna-se difícil estabelecer a parcela destes fluxos de exportação que corresponde a reexportações de animais vindos do sul.

Visando apresentar de forma mais clara as flutuações do mercado de animais durante o período imperial, os números compilados na tabela 5 são representados no gráfico 1. Ao contrário da tabela 5, são ali incluídas séries completas de entrada em Minas e São Paulo, não restritas apenas aos períodos em que há coincidência nas informações. Além disto, o gráfico também apresenta a série compilada por Herbert Klein a partir da

documentação do registro de Sorocaba. Esta série difere dos dados de entrada na província de São Paulo apresentados na tabela 5 por captarem a movimentação no próprio local de comercialização das tropas. Desta forma, os números de Klein estão relacionados mais diretamente com a demanda por muares, enquanto que os volumes compilados a partir da documentação de Rio Negro e Itapetininga representariam a oferta destes animais.

Podemos perceber que os movimentos cíclicos das três séries são bastante

similares, o que indica que a demanda mineira segue, em linhas gerais, o comportamento do mercado de muares como um todo. O que diferencia as séries é a intensidade das flutuações, muito mais pronunciada no caso da entrada de muares em São Paulo do que em Minas Gerais e Sorocaba. O fluxo de entrada em Minas parece acompanhar mais de perto a

movimentação de Sorocaba, onde a demanda exerce influência mais imediata. Isto explicaria a baixa participação mineira nas entradas do ano financeiro 1861/62. Deflagrando-se uma crise de demanda neste ano, confirmada pela queda no volume negociado em Sorocaba, a oferta de animais não teria se ajustado adequadamente a tempo, resultando em uma queda ainda mais brusca no ano seguinte. Infelizmente, os dados de entrada em Minas falham justamente neste importante período, porém a tendência da demanda mineira parece ser de acompanhar esta quebra.

A correspondência entre as séries de Minas e Sorocaba – ou seja, entre a demanda mineira e a demanda total do mercado – é natural caso os principais consumidores das novas bestas ingressas em território mineiro sejam, de fato, os exportadores de café da zona da Mata, conforme hipótese apresentada anteriormente. Levando em consideração que os principais consumidores de muares em São Paulo são também os exportadores de café, seria esperado que as flutuações das demandas paulista e mineira apresentassem padrões similares.

Os períodos em que a demanda mineira obteve maior proporção das bestas

negociadas em Sorocaba foram 1851/56 (45,8%), 1867/72 (44,8%) e 1877/78 (71,1%). Em pelo menos quatro anos a quantidade entrada em Minas Gerais foi superior à total destinada a outras províncias: 54/55, 67/68, 71/72 e 77/78. Em 1881-1884, quando o registro de Sorocaba está desativado devido à retração do mercado da feira, ainda entram mais de 1.000 bestas anualmente, em média, em Minas Gerais. Este aumento na participação relativa da demanda mineira com a proximidade do fim do período imperial certamente está relacionado com a expansão da malha ferroviária na província de São Paulo, que deslocou a demanda por animais de carga para locais mais afastados da fronteira agrícola, no oeste da província.

A penetração das ferrovias fluminenses a partir da década de 1870 também fez com que a demanda mineira por bestas fortes do sul do país caísse de sua média histórica de cerca de 14.200 animais por ano em 1852/73 para 6.300 em 1873/80. Este processo também fez caducar a cobrança de taxas itinerárias, dado que as importações passaram a penetrar em Minas dentro de vagões. A redução no rendimento das taxas sobre animais com importações conduz, a partir da década de 1880, à extinção desta modalidade tributária, retornando a cobrança de direitos de entrada sobre o peso, como praticada até a década de 1830. Em 1881/84, das 14.381 toneladas de cargas e 13.126 toneladas de alimentos importados

anualmente, em média, por Minas, 84,1% e 96,7% pagaram a taxa nas recebedorias marginais às estradas de ferro, respectivamente. O transporte no lombo de bestas estava confinado, a partir de então, a áreas longínquas e de difícil acesso, ou então ao cumprimento de pequenos trajetos que separavam os núcleos populacionais das estações ferroviárias. O ciclo do muar chegava a seu termo, esmaecendo juntamente com o impulso de demanda das Minas Gerais, que lhe dera origem e o acompanhara de perto durante todo o seu desenvolvimento.

Autores: Carlos Eduardo Suprinyak e Cristiano Corte Restitutti